发布: 晓木虫 发表时间:2016-11-30 13:12

阅读量:105463

发表时间:2016-11-30 13:12

阅读量:105463

摘要: 编者按: 论文评价牵动着每位科技工作者的神经,关系到其切身利益,现行的评估方法主要依赖的“影响因子”,仅仅考虑学术论文之间的引用关系和引用次数。北京理 ...

编者按:

论文评价牵动着每位科技工作者的神经,关系到其切身利益,现行的评估方法主要依赖的“影响因子”,仅仅考虑学术论文之间的引用关系和引用次数。北京理工大学教授冯长根在科学通报2016年第26期“观点”栏目发表文章指出,“影响因子”并不能准确反映学术论文本身的水平,发表学术论文的初衷是学术成果的传承和传播,从而提出了“学术链”的概念,提出了反映论文影响力的第一指数F1和第二指数F2。

撰文 | 冯长根(北京理工大学教授)

今年7月27日,Nature杂志在线发表社论“Time to remodel the journal impact factor”,宣布改造学术论文“影响因子”,重塑期刊评价体系,受到国内外科技界的高度关注。

论文评价因关系切身利益,牵动着每位科技工作者的神经。目前,国内外科技界均以发表了几篇论文,发表在“影响因子”为几分的期刊上来评价个人的学术影响力。而“影响因子”以学术论文之间的引用关系、引用次数为唯一考虑因素,并不能完全反映论文的学术影响力。

科研人员发表学术论文的初衷是注重学术成果的传承和传播,注重其学术影响力。因此,现行依赖于“影响因子”的评估方法,急需改革。

实际上,学术论文是为了发布科学学习的成果,要判断其价值,首先要看其选题是否为该领域的重要问题,其次要看其解决问题的程度,即是否有原创成果,这才是学术影响力的源泉。而学术论文之间的关系,最重要的、也是本质的,是学术成果的传承和传播。

学术传承有利于传播与创新

学术创新是一个不断积累、传承和突破的过程,这一过程通过学术论文记录下来,这些记录呈“链”状模式不断扩张,并表现出明显的连续性、集聚性、扩散性与合作性。通过知识创新的联结、传递和延伸,形成了一条条通向学科前沿的学术传递链,从而使科学知识得以积累,学术创新得以延续。这也是所谓的“学术传承效应”或“学术链”。

学术传承及学术链的形成和发展有几大特征和规律:

一是学术论文的引言或者文献综述局部是对某学习领域学术发展的高度概括;

二是学术传承效应通过学术论文中的标志性话语来呈现和传递;

三是学术传承效应不断向相邻学科水平延伸,促成新兴交叉学科及新的学术生长点;

四是师承效应是学术链发展的一条重要规律;

五是大学和科研机构是学术传承和知识创新的重要载体。

那么如何精确地描绘出某一学习领域的学术链呢?我认为,在科研之前先全面了解前人成果,理清该领域已解决了哪些问题,重要贡献者是谁,重要文献是哪些,留下了哪些问题,这样一条“学术链”逐步清晰化、明确化。

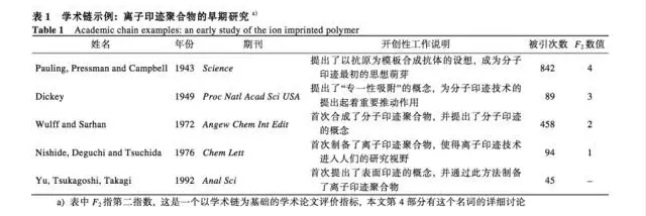

表1是离子印迹聚合物学习的早期学术链。这个学术链的节点是由5篇学术论文构成的。这5篇经典论文已经成为许多后续成果引用的参考文献,其具有两个明显的特征:(1)引用量很大;(2)被引用时,伴随着特征鲜明的同行专家的评价语。

对学术传承效应的学习,可以直观地呈现某一学科的发展脉络及最新进展,使读者清楚地了解课题是怎样萌芽、发展,通过抽象归纳和综合分析,从中找出规律,形成对学习对象的理性认识和精确把握,增强学术学习的针对性和目的性。

此外,运用已知的规律和科学思维方法对学术链的整体或局部的未知进行推理,判断发展趋势,学习干预可能,形成前瞻性预测与建议,为学术探索提供方向性指导。

因此,学术传承效应学习有利于不断提高学术敏锐性,促进学术链的传承、发展及其集聚性、扩散性等效应的充分发挥。

两大新指数更适应科研创新

学术评价的指标与机制需要与时俱进,更需要与科学学习的特点相适应。荷兰著名社会学家雷迭斯多夫(Leydesdorff)等人提出,论文的引用需要进一步区分为长期引用和短期引用。由此看来,短期引用说明了被引论文处于学习前沿或学习热点中,反映的是选题的先进性和合理性;而长期引用则充分体现了被引论文的学术影响力和原创性,反映了学术的传承与传播。

在兼顾学术传承和引用时长的基础上,本文提出了第一指数F1和第二指数F2两个评价指标,能分别反映论文选题的先进性、原创性和影响力,就能准确筛选出具有持续学术影响力的学术论文。

第一指数F1是指一篇学术论文在发表以后,如果得到i次学术传承性的引用,那么该作者的第一指数F1就是i。这一概念还可以延伸到机构。

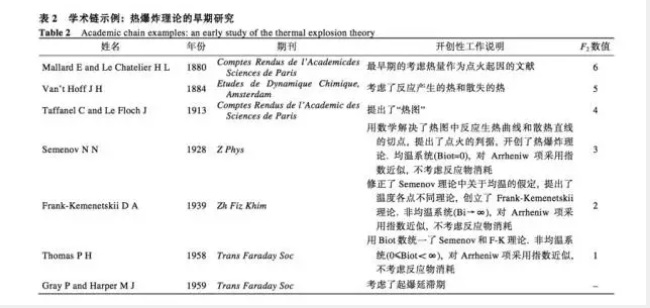

第二指数F2来源于学术链的节点,根据作者在某条学术链上所处的位置,来确定其学术传承的情况。如果某条学术链有n个节点,那么处在学术链第m位上的作者,其第二指数F2为n-m,即,该作者后续节点数之和就是该作者的F2数值。具体示例见表2[1]。

表2给出了热爆炸理论的早期学习,该条学术链一共包含了7个节点,其对应年份分别是1880、1884、1913、1928、1939、1958、1959。为了方便,假设只考虑截止到1959年的情况,那么,在1959年,Mallard E和Le Chatelier H L(1880)文献的第二指数F2为6、Van’t Hoff J H(1884)文献的第二指数为F2为 5,其余依次类推。

这一指数与学习时间范围相关,若从1959年到20世纪80年代,热爆炸理论“学术链”上又出现了8个节点,即,该学术链共有15个节点,则Semenov的F2数值为11。时间范围越宽,学术链上的节点越多,对应某一作者的F2数值也就越高,所以说,引用年限反映了学术传承,学术传承离不开长期引用。

学术传承的重要意义

综上,能够进入学术链并且被长期引用的学术论文才算是有影响力的。采用本文提出的F1和F2两个进行学术评价,有以下优势和特点:

一是新的评价指标以长期引用和学术传承为基础,提高了同行评议的价值,可准确反映论文的学术影响力和学术价值。

二是新的评价指标实现了科研评价体系的更新和完善,有利于评价指标的多元化发展,也有利于对当前“影响因子”的完善和超越。

三是学术传承效应学习从另一个侧面弱化了学科差异对科研评价的制约。

四是学习学术传承规律有利于追踪国际科技动态,开展国际一流的学术学习,促进新的学术传承效应的形成,在调整、延长和完善学术传承效应的过程中全面提升学术水平。

同时,学术传承作为突破性科学创新的载体,表现出高度的接代连续性。从知识角度看,学术传承集中实现了科学知识、科学思维的继承和积累;从传承关系看,学术传承高效地完成了科研工作者知识的传递;从组织载体看,学术传承则更多地体现了科学环境、文化传统等方面对科学学习与人才培养的影响及社会文化学意义。

“链”状传递模式已成为知识积累和学术传承最为直接、集中和有效的传递路径。采用F1和F2两大指数进行论文影响力的评价,就能具体阐述了创新与传承的关系,加深我们对创新的认识。

参考文献

[1]尚海茹,冯长根,孙良.用学术影响力评价学术论文——兼论关于学术传承效应和长期引用的两个新指标.科学通报,2016,61:2853 - 2860

[2]

冯长根.怎样撰写博士论文.北京:科学出版社,2015.140-152

论文评价,唯有“影响因子”? |

|