|

相对论长度缩短效应的真实性 吴力航 摘要 长度缩短效应的真实性与否一直是存在争论的问题。从绝对速度J的物理意义出发,本文对相对论长度缩短效应作了讨论,并与洛伦兹观点、爱因斯坦观点进行了对比分析,指出了,在仅有普通速度轴的条件下,这个关于长度缩短效应的争论可能是争论不清楚的。因为在这条我们已经习以为常的速度轴上,实际上可能并不存在具有绝对性物理意义的“静止”。在一个没有静止端点的速度轴上来讨论长度缩短效应的真实性,只能是象爱因斯坦指出的那样,长度缩短是不真实的、它只是一种“测量结果”。 本文认为,运动物体的长度缩短是真实的。就象物体获得一定的宏观运动速度是由于它由外界获得了一定的动力学功的结果一样的真实。但是这个缩短值在普通速度轴上来计算,其计算结果是错误的,是偏大了的。另外,这个真实的长度缩短是随着物质的不同而不同的,并不是象人们通常认为的那样是一种与物质无关的效应。只有在具有物理实在意义的静止点的J轴上来计算物体的长度收缩,计算值才可能是真实的。同时,本文的讨论指出:相对论长度缩短公式其实仅仅是对于“理想气体”和“理想晶体”那样的极端的物质状态的精确计算公式。对于一切实际物质,它的计算值都将偏大。这就是历史上为什么关于长度缩短的测试值远小于相对论公式计算值的原因。 主题词:长度缩短效应;绝对静止;绝对速度;物理绝对静止 引言 在关于运动物体在运动方向上的长度缩短效应的认识上,洛伦兹理论和爱因斯坦相对论存在着极不相同的看法。洛伦兹认为,长度缩短肯定是由于运动而引起的收缩,这种缩短是真实的而且是受分子力影响所造成的。爱因斯坦则认为,长度缩短并非真实存在,是人为选择参照系所形成的“测量结果”。争论以相对论占据了上风而告一段落,但至今并未真正终结。在此,利用本人在《一条贯通热力学和动力学的桥梁》文中提出的J模型,对这个问题作一讨论。 第一节. 由对“长度缩短效应”的认识看洛伦兹理论、爱因斯坦相对论、J模型理论的异同 由J模型的建立过程不难看出,J模型也认为这种长度缩短是一种真实的物理效应、是“看得见”的情景。从这个意义上讲,接近洛伦兹的观点。但必须清楚的是,它并不是洛伦兹观点的简单承接,而是与之存在着从认识观直到具体计算值上的区别。在认为物体对环境吞吐的能量相等所引起物体时空(J值)的移动量就相同的认识下、即认为物体的J值与它的能量状态有着一一对应的关系的认识下,不难理解,这种长度缩短效应是真实的。它表现为物体J值发生的变化和与外界(环境)能量吞吐量的大小。在能量吞吐量相等的意义下,一个物体在运动中表现出对静止观察系的长度缩短,与在同一观察系中所看到的当它静止时由于受力而发生的弹性压缩变形同样是等价而且真实的。 波尔在关于互补原理的阐述中,针对实际观察结果与客体本身的时空因果过程之间的关系,提出了如下的认识观:所谓“观察现象”实际上是被观察的客体与仪器相互作用的整体表现。由于最小作用量子的不可分性,我们不可能从现象中最终区分客体本身的行为和客体与观察仪器之间发生的相互作用,不可能象在经典理论的试验中那样把后者忽略掉。普利高津也认为,由于测量过程本身只能是一个不可逆过程,因而会有相应的熵产生(entropy production),所以测量的精度只能是一个有限值。而且,这个熵产生显然是与被测客体本性有关的量,是不可与客体的性质分割开来的。这种情况就象我们在对某物体的质量大小进行判定时,是基于了对它的重量的测量值来认定的,而这个测量值显然会随着测量的具体方法、测量的地点的不同而不同。实际上我们永远也无法真正获知它的那个超乎于测量结果之外的“质量”究竟是多大。但是在我们的全部需求中除了这个由测量而获知的“质量”值之外并无它求。因此这个关于质量的测量值本身就是唯一真实并有物理实在意义的物质存在。 爱因斯坦认为长度缩短只是一种测量结果,并不是真实的物质存在。这是将测量结果与客体本身性质分而置之而产生的认识,也正是爱因斯坦历来坚定地追求自然界的真实本源的科学精神的充分体现。作为一种哲学意义上的纯认识而言,是正确的,但是作为一种指导具体运用的理论认识而言,是没有实际意义的。这是因为在与我们密切相关的那个“世界”里,全部所有的只有这个“测量结果”。洛伦兹的认识观点则赋予了这个测量结果以超乎测量的绝对性意义。这是因为他是站在一个“绝对静止”的“以太”参照系上来看这个测量结果的,因此他自然会将这个长度缩短效应具体到分子力的相应改变上来。但是,历史上对于运动物体的一切关于分子力变化的测试,如1902年和1904年瑞利等人所做的关于水和二琉化碳透明体的双折射现象的测试却给出了否定的结论,并成为了狭义相对论诞生的有力动力之一。(由于他们所基于的速度轴是普通速度轴,而沿着这条普通速度轴其实可能是永远也到达不了绝对静止的。因为在这条纯运动学意义下的速度轴上不存在绝对静止!或者说要想从实验上确定纯运动学意义上的绝对静止是一件及其困难的事情。很可能那个静止点实际上就是个漂移不定的点。从不同时期对宇宙背景微波幅射的各向异性的测定得出了不同的结果有可能说明了这一点。) 应该认识到的是,这种试验的否定结论并不能真正否定长度缩短效应的真实性。或者说,在我们的手头仅有一条普通速度轴的限制下,以分子力那样具体的物理参量来作为描述长度缩短效应真实性的物理参量是片面的,是无法反映这种真实性的。正如波尔在叙述互补原理时采用的“黎曼面”比喻一样,“所谓黎曼面是一套有许多个叶面的复数平面,一个多值复函数的不同值设想为表明在不同的叶面上,每个叶面上的函数是单值的。必须把所有叶面上的情况都全部考虑在内才能全面、真实地理解整个函数。当进行具体计算时不要不自觉地从一个叶面滑到另一个叶面上去。不同的叶面是不能相互比较的”。把长度缩短效应归结到分子力或者是物体的“方向密度”的改变上来就是由“某个叶面”去解释“整个函数”而形成的偏见。 那么,长度缩短效应的那个“整个函数”又是什么呢?回答是:是物体的能量状态!能量是一个最基础的物理量,一切所谓的物理效应最终都可以归结到物体的能量状态的改变上来。相对论指出的运动坐标系中的长度缩短、时钟变慢效应,实际上表达了这样一个事实:此时该运动系与外界交换能量的速率用静止系中的“眼光”来看是变慢了。即该运动系此时与外界的能量交换速率比宏观静止时变小了。当运动系的速度达到光速时,系中一切过程的能量变化速率都变成了无限慢━━能量状态不再进一步变化。因而从时间上来考察表现为过程无穷长(时间无限慢);从空间上来考察表现为能量状态处处相同(空间尺度缩为了一个点。因为只有点才会具有“处处相同”的属性)。所以,关于物质状态的准确表述是它们的能量状态及其变化速率,而其它的那些物理量,如时间、长度、密度、力等等作为单个的物理量,一般只不过是表现了物质体系的能量状态的某一个方面而已,它们是那个“整个函数”中的一个具体的“叶面”。仅由它们的单独变化常常是不能足以说明体系的全部真实情况的。力和速度等物理量本身都不是能量,它们只是构成能量因子的一个方面,一般也与能量(包括热量在内的广义的能量)不存在着一一对应的关系。因此仅仅根据它们是无法准确说明体系的真实状况的。 普通速度轴上的物体运动速度u与包括热量在内的物体总能量状态不存在一一对应的关系,它也只不过是构成体系能量状态的一个“叶面”而已。但是,当速度的含义扩展为与物质结构直接相关的绝对速度J以后,由于物质结构与它的能量状态有着一一对应的关系,因此J也就获得了宏观速度u所没有的、对体系能量状态作唯一表述的地位和功能。事实上,使一个物体由宏观静止状态变成具有一定的宏观运动速度的状态,是由于外界环境向它输入了一定的能量(动力学功)的结果,这显然是真实的。因此,它在运动中对环境(静止系)表现出来的“测量结果”也应该是环境对它输入的那个能量产生的效果的真实反映,也就是它此时的能量状态的真实反映。物体与环境之间发生了交换的那个能量的真实性决定了长度缩短效应的真实性。由此我们看到了长度缩短效应的J模型表述与洛伦兹表述和爱因斯坦表述都分别有着不同之处。

另外,洛伦兹理论关于时空的变换与相对论时空变换有一个本质的差别。洛伦兹的变换和它的反变换是一组不对称的变换;而相对论变换是一组对称的变换。不难理解,这种本质的差别来源于关于“静止”的认定。洛伦兹的变换是基于了一个绝对静止的以太系而言的,因此它的变换是不对称的。相对论变换是基于了一个相对静止的“最优惯性系”而言的。由于这个静止是相对的、不定的,与任何其它的运动状态毫无本质的不同,因此它的变换与反变换必然是具有相同的物理意义的,因而必定是对称的。所以说它是基于相对静止的正确变换。J轴的静止点在不可超越的真实的物质状态点上,因此,对于J轴而言时空变换的反变换没有丝毫的实际物理意义。但也正是因为这个特点使得由J轴而产生的描述和判断具有了真实的性质。由这个特点还可以理解为什么由绝对速度的意义来看长度缩短效应更为接近洛伦兹的观点。因为由一个绝对的参照点去看一个自然现象所得出的判断只有可能是认为“它是真实的”,这是一种自然而然的逻辑结果。遗憾的是,洛伦兹所基于的“绝对”参照点本身是不真实的,因而他的判断是失实的。当然,他的理论计算值与实际物理测量结果不相符还有着另外一个重要的原因(详见下一节的叙述)。 关于这个长度缩短效应的问题,目前在理论物理学界仍然存在着争论。有相当一部分物理学家认为,宇宙学的最新发现要求回到绝对时空观念。如著名物理学家狄拉克对此做出的评论:“以太观念并没有死掉,它只不过是一个还未被发现有什么用的观念,只要基本的问题仍未得到解决,必须记住这里还有一种可能性......。从某种意义上说,洛伦兹是正确的而爱因斯坦是错误的,因为爱因斯坦说过的一切,是当时的物理学不可能观测到绝对的零速度。”今天,我们可以理解了,仅基于一条普通速度轴 ,是无论如何也争论不清楚长度缩短效应究竟是否真实的问题的。这正是在这个问题上长期以来一直存在着不同观点的原因。我们将会看到,在绝对速度J的认识下,以太观念有可能会找到巨大的应用意义。 爱因斯坦所基于的是一个相对静止的静止点,由于静止点的相对性,由它所产生出来的判断也是相对的、不定的。正是由于这种不定性,爱因斯坦只能认为长度缩短是不真实的,仅仅是一种测量结果。那么,长度缩短效应是否是真实的呢?结论是肯定的!因为它正是此时运动物体的能量状态对静止观察系的真实体现。由J轴上的真实的绝对静止点来看,把普通速度轴上的长度缩短效应通过能量吞吐量的测定或相应的数学换算变换成J轴上的长度缩短时,这种长度缩短就将会重新获得洛伦兹提到了但没有获得的真实性。即,把长度缩短公式中的速度u换成J后计算出来的缩短量才是与能量的吞吐量同样真实的缩短值。可见,J模型关于长度缩短的表述与洛伦兹的表述有着本质的区别,但又同时拨开了爱因斯坦认识观所形成的迷雾。易于想见,这个长度缩短效应真实性的重新获得就扫清了运动和静止、热力学和动力学统一的最大障碍。使得热力学和动力学可以真正达成从认识观到具体技术方法上的贯通。 第二节. 物理绝对静止和长度缩短效应的真实性 从本质上看,关于长度缩短真实与否之争其实就是关于速度轴上的静止点的物理意义之争。因为关于这一点的认识直接关系到狭义相对论的“不存在绝对的参照系”,和当今仍然存在的另一种认识观认为的“以太参照系是真实存在的”这两种截然相反的观点究竟谁更具合理性的问题。要想回答清楚上述问题,就必须回答:宇宙中是否存在具有物理实在意义的“绝对静止”、这个绝对静止有着什么样的物理性质? 本人在另一篇文章《热力学系统与相对论》中推导出了熵S和绝对速度J的关系式,进而令J=1,就由关系式得到了一个仅由物理常数构成的、关于熵S的常数项K0。显然,它也是一个物理常数。

K0 =Rlnc =8.31(ln3+8ln10) (1) =162.2(焦耳/开·摩尔) 式中R是气体常数;c是真空中的光速。 K0是当绝对速度J=1(米/秒)时的单位克式量物质的熵值。由于K0是与具体物质无关的物理常数,并且由(1) 式可见,此熵值十分巨大,因此它表现了所有的物质这时都处于完全相同的状态──极稀薄的气体(理想气体)。用这种J=1的物质状态来代替绝对速度轴上的J=0的绝对静止点,就赋予了“绝对静止”更加明确的、具有理想气体的物理实在的意义。(原来的J=0的绝对静止,是实际无法达到的物质状态。)这样,除了在光速端我们已有了的,J=c(T=0)时的标准物质状态──理想晶体以外,我们又在绝对速度轴的静止端一方找到了另一个表现了绝对静止的标准物质状态点。并将这个由J=1表示的静止称为“物理绝对静止”。可以认为,宇宙中存在着2.7K的宇宙背景微波幅射可以作为这个物理绝对静止的实验根据和物质基础。由此我们就获得了一条由J=1的物理绝对静止端到J=c的光速端的绝对速度轴了。所以说,宇宙中确实存在着具有物理实在意义的绝对静止,但那不是经典理论中仅仅从运动学意义上认定的那个绝对静止!它并不是仅具运动学意义的速度轴的起点,而是与物质结构相对应的绝对速度轴J轴的起点。 既然认为长度缩短是真实的,那么它到底真实到什么程度呢?洛伦兹认为真实到物体分子间作用力的改变,那么为什么实验测试结果会与理论计算出现巨大的偏差呢?从现有的仅具运动学意义的普通速度轴上来讨论上述问题可能是百思不得其解的。而从绝对速度轴上来分析将会使我们得到清晰的概念和判断,因为J是直接与物质结构、即“分子力”直接相关的物理量。宏观运动速度u只不过是引起物体的J值发生变化的诸因素中的一个而已(温度T的变化也会引起物体J值的变化),并且u对J的影响也不是一一对应的线性关系,而是非线性的相对论速度变换法则的关系,u只是通过对J的影响而与长度收缩量相关联的。因此,只有将相对论长度缩短公式放到J轴上来考察才能得到关于长度缩短的真实信息。下面,让我们来进一步讨论一下。

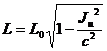

假定某物质的物体宏观静止时的绝对速度是J0,原始长度是L0 。在与L0平行方向上的宏观运动速度u的作用下,该物体的绝对速度就变成了Ju 。 Ju和J0的关系由速度变换法则(2) 式给出

(2) (2) 该物体在u的作用下的真实长度收缩后的值L为  (3) (3) 结合(2) 、(3) 两式不难看出,在J0 =0和J0 =c这两种情况下,(严格地讲,J0 =0应该是指J0 =1的物理绝对静止,因为在J0 =0时L0 是没有物理实在意义的无穷大。)由(2) 式看出,此时的Ju与u无论在物理意义上还是在量值上都完全相等。因此,在这两种情况下,(3)式与狭义相对论长度缩短公式完全相同。由于J0是物体处于宏观静止时的绝对速度值,它同时还表示了此时物质的状态,因此上述分析使得我们恍然大悟:原来狭义相对论的长度缩短公式仅仅只是关于J0 =0的理想气体、和J0 =c的理想晶体这两种理想物质的长度缩短量的真实有效的描述。而对于一切实际物质的物体,相对论长度缩短公式本身都是存在着偏差的!所以,真正可疑的可能并不是长度缩短效应是否真实,而是产生这种判断的根据━━相对论长度缩短计算公式本身是否合理的问题。现在,我们将问题放到J轴上来,并把(2)、(3) 式结合起来考察,由此来分析一下实际测量与理论计算存在巨大偏差的原因。 由于几乎一切我们能接触到的实际物质都是处于远离J0 =0和J0 =c的中间状态的,因此在这种情况下,表现了真实的相对论长度收缩量的公式(3)与传统的相对论长度缩短公式必定会出现偏差。当J0 >0 以后,由(2) 式看出,Ju 与u就出现了偏差,因此由(3)式计算出的长度缩短量与以u为参量的狭义相对论长度缩短公式的计算值就出现了偏差。对于任何一个u值而言,与之对应的Ju值都将偏小,并且偏差程度随着J0的增大而增大。当J0等于某个临界值J0* 时,这种偏差处于最大值。随后,随着J0的进一步增大Ju与u的偏差又重新缩小,最后在J0 =c时Ju与u又重新相等了。另一方面,仅从宏观运动速度u的影响来看,情况也完全类似。对于一个具有某个确定的J0值的物体,同样存在着与上面相同的Ju与u的偏差随着u值的大小而变化的规律,也同样存在着一个临界的u*点,在这个点处Ju与u的偏差取得最大值,并在u=c时(3)式也与传统的相对论长度缩短公式完全相等了。

由以上叙述不难明了,对于任何实际物质,由于它们都具有远大于零又远小于c的J0值,因此它们实际获得的长度缩短值将恒小于根据狭义相对论长度缩短公式得出的计算值。并且看出,仅用一个公式(象在狭义相对论中那样),是无法算出实际物体的真实长度缩短的。要想计算实际物体的真实长度缩短必须是同时采用上述的(2)和(3)两个式子。现在,可以理解由瑞利等人所作的,验证洛伦兹长度收缩理论的实验为什么会得出远小于理论计算值的实验结果了。因为他们所采用的那些被测物质的实际收缩值确实是远小于“理论”计算值的!事实是,可能他们的实验结果是正确的, 而恰恰理论计算结果却可能是错误的!因此爱因斯坦关于“长度收缩效应不真实”的判断是错误的;而洛伦兹的判断则是片面的。可以预想,如果改进实验方法和进一步提高实验精度,是应该可以测出由(3)式所表示的物体真实长度缩短效应的。

(3)式还指出了,长度缩短量的大小实际上是随着物质的不同而不同的。从这个意义上讲,狭义相对论是采用了一个万物同一(理想气体和理想晶体)的长度缩短量来针对一种因物质而异的真实物理效应进行的描述,因而反而掩盖了这种真实性。发生这种情况的主要原因是因为相对论是在一个“毫无特别静止意义”的宏观静止点上来看长度收缩效应的。在这样的静止点上,各种物质的特性仍然是千差万别的。一个质量为m的物体由宏观静止到获得了大小为u的宏观运动速度,从而表现出对静止系的长度缩短,是由于它由环境吸收了EK =1/2(mu2)功的结果。对于都获得了相同的运动速度u,因而吸收了相同的功的不同物质的物体,显然只能由不同大小的材料弹性收缩量来对应这个相同的能量获得。或者说,不同物质的物体是以不同的宏观尺度缩短来获得相同大小的运动动能的,这种差别是由它们的本性差别所决定的。由此可见,由J轴上去观察一个运动物体使我们看见了它的真实长度缩短,这种缩短的真实性又通过J轴在静止状态下对问题描述的等效性而真实地表现到静止问题中来了。

结论 运动物体的长度收缩是一种真实的物理效应,但是仅由普通速度轴上是看不出这个真实性的。必须在绝对速度轴J上来考察才能计算出它的真实收缩量。并由此看到,相对论长度缩短公式其实仅仅是关于理想气体和理想晶体的精确计算公式。对于一切实际物质的物体,它的计算值都是偏大的。

相对论长度缩短效应的真实性 |